혜화동저녁모임_2020년 9월_기후변화와 삶의 자세

- 강의 (1).jpg [File Size:188.3KB]

- 강의 (2).jpg [File Size:218.7KB]

- 강의 (3).jpg [File Size:233.4KB]

- 강의 (4).jpg [File Size:187.4KB]

- 강의 (5).jpg [File Size:227.6KB]

- 강의 (6).jpg [File Size:185.7KB]

2020 송석아카데미 혜화동 저녁모임

일시: 9월 21일(월) 저녁 7시 – 9시

주제: 최후인가, 최초인가 – 기후 위기와 우리의 선택

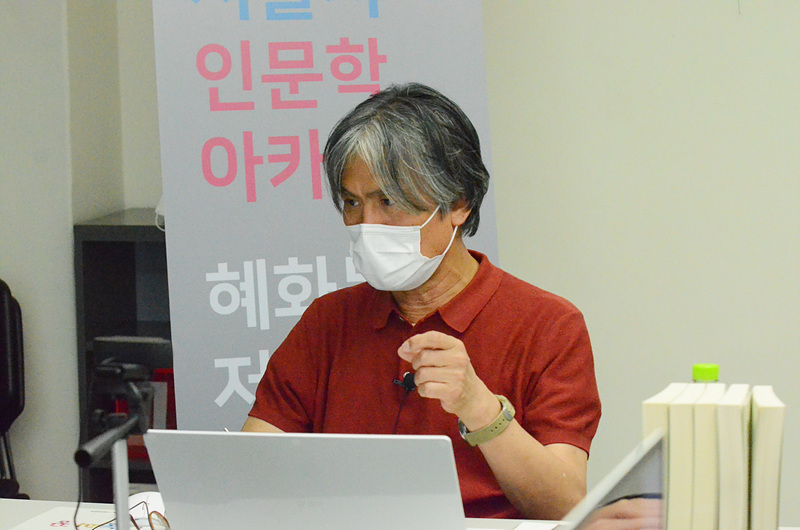

강연: 이문재 | 시인, 경희대 후마니타스 칼리지 교수

이토록 기약 없는 긴 시간 동안 코로나가 우리 곁에 머무는 걸 보면,

어쩌면 인류에게 중요한 메시지를 던지는 중일지도 모르겠습니다.

9월 두 번째 혜화동 저녁모임에서는

이문재 시인을 초청하여 과연 그 메시지가 무엇일까, 함께 고민하는 시간을 가졌습니다.

부쩍 기후변화에 관한 소식을 접하는 게 쉬워졌습니다.

인터넷과 TV에서도 기후변화 얘기가 들리고,

서점에서는 환경과 기후 위기에 관한 책들이 불티나게 팔리고 있습니다.

하지만 이 와중에 오히려 일회용품은 그 어느 때보다 많이 쏟아지고 있고,

탄소 배출량 1위인 비행기로 여행지까지 가지도 않고 돌아오는 ‘회항 패키지’가 절판되는 현실을 보면, 우리는 아직 위기를 진정한 위기로 받아들이지 못한 듯합니다.

우리는 왜 위기를 위기로 받아들이지 못할까요?

분명 코로나19로 고통받고, 장마와 태풍 때문에 막대한 피해를 봤음에도 불구하고

왜 아직도 우리는 진정한 변화에 대해 논의하지 않는 것일까요?

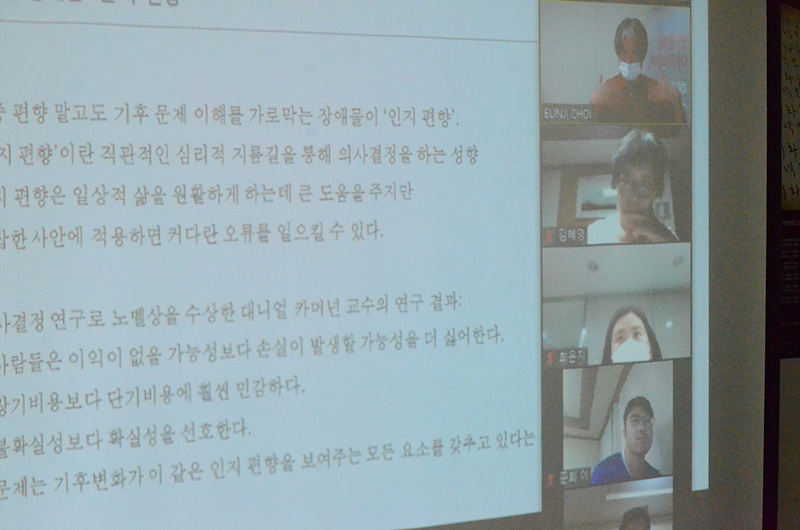

시인은 ‘조지 마셜’의 저서 『기후변화의 심리학』을 인용하여

우리 안에 내재된 ‘확증편향’과 ‘인지편향’이라는 심리적 경향성 때문이라고 설명합니다.

보고 싶은 것만 보고, 보기 싫은 것은 보지 않는 것이 확증편향입니다.

확증편향은 ‘인식론적 자물쇠’ 혹은 ‘프레임’이라고도 할 수 있습니다.

우리의 사고를 가둬놓는 틀입니다.

확증편향의 대표적인 예는 가짜뉴스입니다.

내가 옳다고 믿는 걸 시인해주는 뉴스는 가짜일지라도 진짜로 믿습니다.

반면에 내 생각과 반대되는 진실은 다 거짓으로 받아들이죠.

직관적인 심리적 지름길을 통해 의사를 결정하는 성향은 인지편향입니다.

인지편향은 복잡하게 생각하지 않아도 일상적인 사고를 가능케 합니다.

까마귀 날자 빼 떨어지자, 정말로 까마귀가 날아서 배가 떨어진 줄 아는 것입니다.

이러한 확증편향과 인지편향 모두, 호모사피엔스의 물리적 생존에 필수적이었습니다.

원시시대에는 어떤 일에 대해 인과관계를 따져가며 고뇌하는 것보다는

당장의 위험에 즉각 반응하고 대처하는 것이 생명보존에 유리했기 때문이죠.

하지만 원시시대의 성향을 버리지 못하고 오늘날까지 간직했을 때

코로나19, 그리고 기후변화와 같은 문제들이 발생하기도 합니다.

지금까지 경제성장은, 빈곤을 피하기 위한 핵심 기제로 작동해왔습니다.

성장은 만들고, 사고, 써서 버려, 또 새로 사는 것이었고

그래서 소비하는 능력이 인간다운 삶을 살기 위해서는 꼭 필요한 듯했습니다.

하지만 그렇게 성찰 없는 성장과 소비만 해온 탓에

생태계를 침범당한 야생동물들은 사람에게로 가까이 왔고 질병을 퍼뜨렸습니다.

또, 언제나 온화했던 지구는 그 균형을 잃고 말았습니다.

우리는 이익이 없을 가능성보다 손실이 발생할 가능성을 더 싫어하고, 먼 미래의 일보다 지금 코앞에 닥친 일에 집중합니다.

코로나19 방역과 홍수, 태풍 피해에는 적극 대처해도

그것들을 발생시킨 원인은 ‘눈 가리고 아웅’하는 까닭입니다.

기후변화를 해결하기 위해선 멀리 보고, 내려놓아야 하는데,

우리는 또다시 코앞의 일만 걱정합니다.

‘그럼 경제성장은 어떡해?’

우리는 일상으로 돌아가길 바라고 있습니다.

‘코로나 이전으로 회복하자’

‘코로나 때문에 정체되었던 경제를 되살리자’

‘다시 전처럼 먹고, 사고, 쓰고, 버리자!’

그러나 결코 우리가 코로나19 이전의 일상으로 돌아가는 일은 있어서는 안 될 것입니다.

너무 많이 먹고, 너무 많이 사고, 그래서 너무 많이 버렸던

바로 그 일상이 우리가 현재 겪고 기후변화 문제를 낳았기 때문입니다.

코로나19가 우리에게 던지는 질문은 이런 게 아닐까요?

‘최후의 인류가 되느냐, 최초의 인류가 되느냐’

현재 우리는 갈림길에 서 있습니다.

최후가 되느냐, 최초가 되느냐는

지금 우리가 내리는 결단에 따라 달라질 것입니다.

더 많은 것을 소유하고 소비해야 풍요로운 삶을 살고 있다는 착각,

경제성장을 계속하지 않으면 모두가 가난해질 거라는 착각.

당장 손에 쥐어지는 것은 있어서, 아무 문제가 없는 것처럼 보일 수 있지만,

풍요의 근원이 땅에 있는데

성장과 쓰레기로 땅이 망가진다면 무슨 소용이 있을까요.

상의 변화 없이는, 새 세상을 열지 않고서는

기후 위기를 극복하지 못할 것입니다.

덜 사고, 덜 버려야 합니다.

성장을 멈추는 대신, 공생공락의 길을 함께 모색해 나가야 합니다.

“애도하고 환대합시다.”

가해(加害)의 시대를 애도하고, 변화된 삶을 맞이하여

이 위기를 극복한 최초의 인류가 되는 길.

여러분도 오늘, 우리와 함께 새로운 결단을 내려보시는 건 어떨까요?